Autostima e autoefficacia sono concetti, spesso, confusi fra loro ma in realtà non sovrapponibili. L’autostima è una valutazione del valore personale e ha basi quasi del tutto emotive. Chi ha bassa autostima si percepisce inadeguato e, di conseguenza, si aspetta di non poter avere considerazione, apprezzamento o, persino, amore. L’autoefficacia, invece, è la percezione delle abilità e delle competenze possedute; è la convinzione di quanto si è in grado di imparare o portare a termine qualcosa che ci si è prefissato.

Oltre ad una percezione generale di autoefficacia, ci sono credenze molto specifiche di autoefficacia riguardanti differenti domini del sé (ad es. forza fisica nel calcio, resistenza alla fatica nel prepararsi ad un difficile test di matematica). Prendendo l’autoefficacia nell’ utilizzo di una lingua come esempio esplicativo: il livello di autoefficacia nell’ utilizzo di una lingua si riferisce alle variazioni di padronanza percepita per esempio tra una prima ed una seconda lingua; la forza nell’autoefficacia percepita si riferisce al grado di sicurezza nell’usare questa lingua in occasioni formali o sociali.

Ciascuna credenza e le sue conseguenze sono sensibili alle circostanze di contesto e ai diversi compiti; queste credenze guidano ed organizzano la performance e l’insieme delle azioni di ciascuna persona, che a loro volta avranno conseguenze positive o negative a livello fisico, sociale e di autostima. Ogni valutazione successiva alla performance modificherà le credenze di autoefficacia della persona, modificando la probabilità che lo specifico compito venga ripetuto in futuro (Bandura, 1997).

L’autoefficacia è parte costituente del concetto di autostima rivolta a una serie di convinzioni che il soggetto ha di se stesso. Il costrutto di autostima e di autoefficacia sono intimamente correlati tra di loro, al punto che si influenzano e determinano reciprocamente. Esiste una sorta di relazione duale, in cui all’aumentare dell’uno aumenta l’altro e viceversa.

E fu proprio Albert Bandura a coniare il termine di “modellamento” per indicare quel tipo di apprendimento che entra in gioco quando il comportamento di un organismo che osserva si modifica in funzione di un altro organismo che ha la funzione di modello. Nella teoria di Bandura i pensieri e le emozioni acquistano un ruolo con-causale nei confronti dei comportamenti, mettendo in evidenza come le aspettative proprie e altrui riguardo le prestazioni esercitino un’influenza sui comportamenti, sulla valutazione dei risultati ottenuti, e in ultima analisi sull’apprendimento.

Quindi, i comportamenti e/o le prestazioni individuali sono influenzati dalle aspettative riguardo le proprie capacità. Ma non sono solo gli effettivi risultati ottenuti in passato a impattare sulle future performance, quanto le sempre soggettive e discutibili interpretazioni e attribuzioni causali dei propri successi o fallimenti a impattare sulle proprie credenze di autoefficacia e sulle performances.

Ed e’ proprio in questa direzione che la teoria dell’autoefficacia di Bandura chiama in causa i processi valutativi di attribuzione causale.

Il processo mediante cui l’individuo si autovaluta e valuta i propri comportamenti e prestazioni è dovuto anche alle attribuzioni causali. Spesso cerchiamo di spiegare un evento riportandolo ad una causa scatenante. Sovente si tende ad attribuire un successo raggiunto ad una causa esterna alla persona, quale potrebbe essere la fortuna, oppure ad una causa interna, come ad esempio la tenacia.

Weiner (1994) ha affermato che le attribuzioni causali possono essere distinte in base a tre dimensioni:

– Locus of control: ossia se la causa di un successo (o di un fallimento), sia interna o esterna alla persona;

– Stabilità: per cui le cause possono essere stabili o instabili nel tempo (per esempio la facilità del compito è stabile, al contrario la fortuna è instabile);

– Controllabilità: il grado di controllo che si ha sui fattori in gioco: non tutti i fattori causali possono essere controllati dal soggetto.

Ad esempio, un individuo che ritiene che il risultato della sua prestazione vari in funzione del suo impegno, quindi in funzione di una causa interna e controllabile (locus of control interno) avrà aspettative maggiori di ottenere un successo rispetto a chi è convinto che il successo in una determinata prestazione o situazione sia principalmente determinato da cause esterne e incontrollabili (locus of control esterno), come la fortuna. E similmente, valutando le proprie prestazioni passate, l’individuo che si spiega i propri successi attribuendoli a cause interne, stabili e controllabili (ad esempio, attribuendoli alle proprie capacità, impegno, tenacia) tenderà a valutare che i successi saranno ottenibili ancora in futuro, alimentando quindi aspettative positive riguardo le performance future.

Viceversa, attribuire il proprio insuccesso a fattori esterni, instabili, incontrollabili, porterà invece a ritenere che i risultati negativi si verificheranno di nuovo in futuro in altre circostanze, innescando una spirale di scarso impegno, sfiducia nelle proprie capacità e impotenza.

Le credenze di autoefficacia inerenti la propria capacità di svolgere un compito ed i risultati aspettati predicono fortemente il comportamento effettivo; secondo diversi studi le credenze di autoefficacia sono in grado di predire la performance accademica ed anche le scelte professionali.

Le credenze su se stessi e di conseguenza le prestazioni dipendono dall’interscambio tra quattro processi psicologici:

1) I processi cognitivi: la valutazione delle proprie capacità, abilità e risorse, e la costruzione di scenari di successo e fallimento nel raggiungimento dell’obiettivo, la capacità di sviluppare soluzioni a situazioni problematiche, il mantenere l’attenzione ed il funzionamento necessari allo svolgimento del compito;

2) I processi motivazionali: le credenze di autoefficacia influenzano il comportamento teso a raggiungere gli obiettivi prefissati rendendo l’individuo capace di automotivarsi;

3) I processi affettivi: sapere di poter contare su di sé e su persone affettivamente vicine influenza l’attivazione emotiva e la tolleranza ad emozioni negative quali l’ansia che potrebbe precedere la prestazione;

4) I processi di selezione: le persone con alta autoefficacia, per raggiungere gli obiettivi di loro interesse, sono decisamente proattive nel selezionare e nel crearsi un ambiente fisico e sociale che si accordi alle loro capacità e risorse percepite. In questo modo lo sviluppo personale è massimizzato.

Le credenze di autoefficacia non sono statiche ma si modificano costantemente a seconda dalle interpretazioni che le persone danno delle esperienze passate e presenti.

1) L’esperienza vicaria: l’osservazione di performance positive compiute da modelli sociali (come genitori ed insegnanti) e da persone le cui capacità sono simili alle proprie (come il gruppo dei pari) può generare un forte senso di autoefficacia. Una buona mastery e la presenza di modelli sociali, come genitori, insegnanti o pari, che affrontano efficacemente delle sfide possono mostrare come stimolare l’apprendimento di nuove abilità e strategie (Schunk e Zimmerman, 2007).

2) Esperienze di mastery: precedenti esperienze di successo nello stesso compito aumentano l’autoefficacia percepita, essa a sua volta aumenta la perseveranza nel superare le difficoltà durante l’esecuzione del compito stesso.

3) Stati fisiologici ed affettivi: le condizioni fisiologiche ed emozionali attuali e percepite lavorano direttamente attraverso i processi influenzano le credenze di autoefficacia di una persona. Queste condizioni includono la prontezza fisica e mentale all’azione, il tasso di affaticamento e determinano la decisione di continuare o arrendersi.

4) La persuasione sociale: una persuasione sociale convincente fornita da altri significativi, come genitori e insegnanti, può aumentare l’autoefficacia , ma la persona deve presentare almeno in parte quella qualità.

5) Esperienze immaginative: ripetizioni immaginative di performance positive possono migliorare le capacità di coping e l’autoefficacia (Klassen e Usher, 2010; Williams, 1995).

Un esempio applicativo che implica il costrutto dell’autoefficacia è ad esempio il contesto scolastico. Secondo uno studio di pochi anni fa, i bambini con DSA sperimentano un basso senso di autoefficacia circa le proprie abilità accademiche e sociali (Bursuck, 1989; Grolnick & Ryan, 1990). Inoltre lo studio mette in luce che già nel corso della scuola primaria i bambini con DSA iniziano a sviluppare un’immagine negativa di sé (Ayres & Cooley, 1990; Clever, Bear, e Juvonen , 1992; La Greca & Stone, 1990). Il basso senso di auto-efficacia e la valutazione negativa di sè contribuiscono, a loro volta, a incrementare i livelli d’ansia sociale nei bambini con DSA (Cowden, 2009).

L’autoefficacia ha un’influenza immediata sulla motivazione e sul comportamento. Chi si sente efficace è più attivo e propositivo; chi, al contrario, non crede nelle proprie capacità spesso è vago nella scelta degli obiettivi, agisce in modo poco ottimizzato o sregolato e tende a distrarsi e procrastinare poiché, di base, è convinto che i risultati non arriveranno, per lo meno in tempi ragionevoli.

Albert Bandura, grande studioso dell’apprendimento sociale, più di tutti ha contribuito allo studio dell’autoefficacia.

L’autoefficacia è l’insieme di credenze relative alla propria capacità di aumentare i livelli di motivazione, di attivare risorse cognitive e di eseguire le azioni necessarie per esercitare controllo sulle richieste di un compito.

Questa definizione è precisa nel chiarire che l’autoefficacia ha un impatto sulla motivazione ad agire e perseverare, sui pensieri e sulle autoistruzioni da darsi per regolare le proprie azioni e sulle azioni stesse.

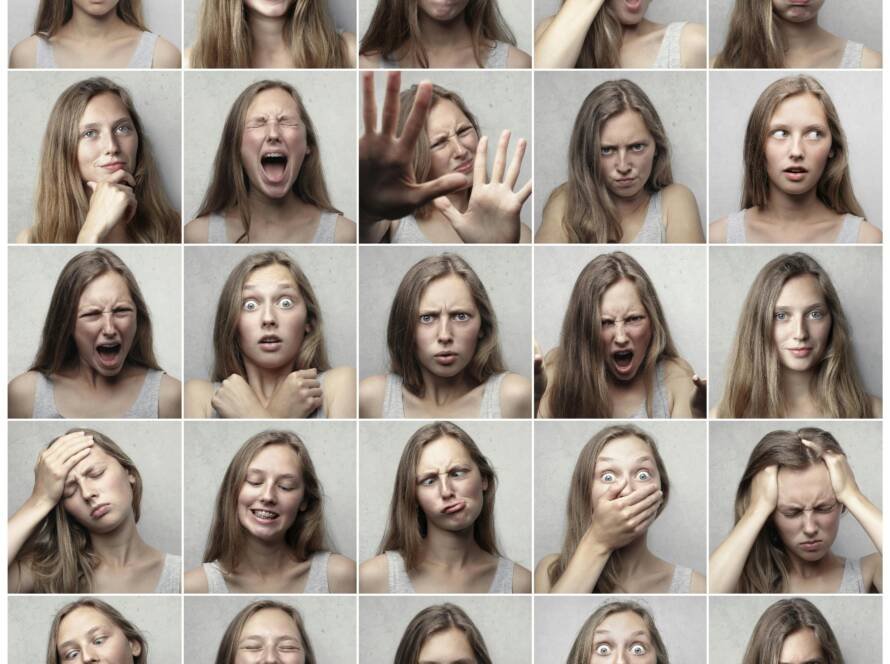

Fra emozioni e autoefficacia c’è un rapporto di reciproca influenza; fra di esse si instaura un circolo che può essere vizioso o virtuoso. Nel caso in cui vi siano buone aspettative d’efficacia i sentimenti più probabili saranno la fiducia, il coraggio e la tranquillità e, di conseguenza, è più facile che gli sforzi profusi siano mirati, efficaci e sostenuti e che il compito sia portato a termine con successo. Convinzioni negative d’autoefficacia, al contrario, sono correlate a stress, ansia e demotivazione. Rendendo più probabili il disimpegno, l’interruzione prematura degli sforzi e la scelta di azioni inefficaci queste emozioni avranno, come intuibile, un impatto negativo sulle già negative convinzioni d’autoefficacia.

Ciascuno di noi possiede aspettative d’autoefficacia specifiche in ambito lavorativo, affettivo e sociale ma anche convinzioni su di sé più globali. Pensiamo di riuscire a imparare qualcosa di nuovo qualora siamo chiamati a farlo? Continuiamo a impegnarci anche quando non vediamo subito i risultati di ciò che stiamo facendo? Ci sentiamo in grado di regolare l’ansia, lo stress, la noia e i dubbi quando dobbiamo decidere se agire in un modo anziché in un altro? Rispondere a queste domande fa emergere il nostro senso globale d’autoefficacia.

L’autoefficacia è costituita da tre dimensioni ed è sempre merito di Albert Bandura averle individuate e studiate. Esse sono la grandezza, la forza e la generalizzazione.

Il termine grandezza si riferisce alla quantità di difficoltà crescenti che ci si sente in grado di affrontare. Un conferenziere, per esempio, potrebbe sentirsi capace di parlare davanti a 30 persone ma non di farlo davanti a una platea di 300 spettatori. Potrebbe sentirsi competente abbastanza per parlare davanti a inesperti, ma non davanti a colleghi o superiori. In questo caso la sua autoefficacia ha minor grandezza di quella di chi, invece, si sente di parlare anche di fronte a una grande platea di colleghi e superiori.

Il termine forza, invece, rimanda al grado di convinzione con cui si pensa di essere efficaci; si riferisce a quanto si è fiduciosi di ottenere buoni risultati. Recuperando l’esempio precedente, un conferenziere potrebbe essere abbastanza ottimista di riuscire a parlare davanti a un grande pubblico, un altro potrebbe esserne convinto. In questo caso la grandezza dell’autoefficacia è la stessa, mentre la forza è minore nel primo e maggiore nel secondo.

Il termine generalizzazione, infine, si riferisce al grado in cui il senso d’autoefficacia in un ambito è esteso ad altri contesti. Tornando all’esempio dei due conferenzieri, entrambi possono essere convinti di saper parlare davanti a una grande platea, ma uno dei due può pensare di riuscire, all’occorrenza, anche a improvvisare un discorso a un matrimonio, mentre l’altro può non sentirsi in grado. In questo caso, grandezza e forza dell’autoefficacia sono le stesse, mentre la generalizzazione è maggiore nel primo rispetto al secondo.

Maggiore è la generalizzazione, più alta sarà l’autoefficacia globale. Quando è globale, l’autoefficacia rende fiduciosi di riuscire a portare a termine i compiti più diversi. Di conseguenza, la convinzione davanti a una nuova prova sarà “Con l’impegno, imparerò”. In caso di bassa autoefficacia globale, invece, sarà “Non l’ho mai fatto prima, non vedo come potrei cavarmela”.

Secondo Bandura le convinzioni di autoefficacia influenzano i risultati che ci aspettiamo di ottenere a seguito dei nostri sforzi; quindi, conoscendo le aspettative di autoefficacia si possono prevedere i risultati verso i quali ci muoveremo. Questa teoria è stata dimostrata da tre ricercatori, Whyte, Saks e Hook alla fine degli anni 90 del Novecento con un esperimento; I tre ricercatori si proposero di verificare l’ipotesi secondo cui coloro che hanno maggiore autoefficacia sono anche i più perseveranti di fronte a insuccessi od ostacoli e, quindi, quelli che ottengono i migliori risultati. Reclutarono un certo numero di soggetti con età media di 24 anni e con almeno 2 anni di esperienza lavorativa alle spalle, che distribuirono a caso in 3 gruppi. Ai partecipanti fu chiesto di esaminare e risolvere compiti che richiedevano di prendere decisioni ma le informazioni che diedero ai partecipanti furono molto differenti. Al primo gruppo sottoposero i compiti senza fornire alcuna indicazione; al secondo sottoposero i compiti convincendo i partecipanti di essere in possesso delle abilità per risolverli; al terzo sottoposero i compiti inducendo la convinzione di non possedere le abilità per risolverli.

Alla conclusione dell’esperimento emerse che i componenti del secondo gruppo si erano prodigati in maggiori sforzi nella risoluzione dei problemi e avevano, in definitiva, trovato buone soluzioni, mentre quelli del terzo gruppo si erano mostrati demotivati e incapaci di produrre un problem-solving efficace. Studi come questo dimostrano che la qualità del risultato delle nostre azioni è soprattutto una conseguenza della motivazione ad agire la quale, a sua volta, dipende dalle convinzioni di efficacia.